CAMILLE GAUTIER ET L’EMPEREUR

Je remercie M. Alain KULAM qui m’a fait découvrir cette archive de presse retraçant le destin extraordinaire d’un compatriote uissan.

NOTA :

Camille Gautier industriel en Oisans.

André Glaudas consacre deux articles dans le bulletin de l’Association Coutumes et Traditions de l’Oisans, sur ce personnage en connexion directe avec notre canton par le développement industriel qu’il y apporta par le transport de son activité à Rioupéroux.

Camille Gautier Bulletin Coutumes et Traditions de l’Oisans No 19

Camille Gautier Bulletin Coutumes et Traditions de l’Oisans No 20

L’écho de Paris

Mercredi 19 janvier 1910

Le colonel Camille

Comment l’Empereur revint de l’île d’Elbe

Au mois d’octobre 1811, rentrait, dans ses foyers, à Saint-Barthélemy (de Séchilienne) en Dauphiné, pour y manger sa retraite de mille francs, un soldat qui eût pu espérer de meilleures destinées, mais qui n’avait point rencontré cette fortune si souriante à d’autre. Pourtant, il avait tout ce qui convient pour réussir, et il ne s’était point ménagé. Né d’une famille de bourgeoisie ancienne qui dès le milieu du XVIe siècle, avait obtenu du roi la concession « d’un martinet à faire du fer », il avait reçu une éducation qui s’avère à son style et à ses citations familières. Au lendemain de la prise de la Bastille, quand partout les gardes nationales s’organisèrent ; il fut, à quinze ans, capitaine de la compagnie de Saint-Barthélemy, ce qui prouve au moins la considération dont jouissait sa famille. Deux ans plus tard, quand la guerre menaça et qu’on leva des bataillons de volontaires, il se présenta des premiers et fut incorporé au 1er de l’Isère, versé, par la suite, au 77e d’infanterie, ci-devant La Mark.

Pour des raisons qu’il n’énonce nulle part, ce ne fut point sous son nom de Gautier, qui, pourtant, n’avait rien de voyant, ce fut sous son prénom de Camille qu’il s’engagea, qu’il fit campagne, qu’il obtint ses grades et qu’il tira ses brevets. Le cas n’est point unique et pour n’en citer qu’un exemple, n’est-ce pas ainsi que Perrin est devenu Victor et est-ce à Victor ou à Perrin que vint en fief le duché de Bellune ?

Camille n’eut point les chances de Victor. Si, au bout de cinq mois de services, il fut élu sous-lieutenant par ses camarades de l’Isère, il resta tel quatre années ; se battant aux Alpes avec Montesquiou, en Vendée avec Canclaux, dans la Manche avec Hoche, dans le Finistère avec Aubert-Dubayet, blessé deux fois, manquant d’être pris, tombant, sous des chevaux morts croisant en mer sur le Tyrannicide, et, à la fin, obligé, les jambes refusant le service, d’entrer dans les états-majors. Il fut alors lieutenant, adjoint à l’adjudant général Chamberling et, sous Kellermann et Bonaparte, il fit campagne à l’armée des Alpes et à l’armée d’Italie en l’an IV et l’an V. Il passa capitaine à trois ans de grade en l’an VI et le resta trois ans, jusqu’au 10 brumaire an IX, quoique, trimant constamment à l’armée d’Italie, sous Championnet, sous Joubert, sous Bonaparte et Berthier. En l’an VII au mont Cenis, il fut blessé d’un coup de feu à la poitrine ; en l’an IX, au « passage du Mincio, d’un coup de feu à la cuisse droite. » On le vit, sur le champ de bataille d’Arezzo, à la tête de 50 hussards et de 20 grenadiers de la 29e, attaquer un corps de 1,500 Autrichiens, postés sur les bords de la Chiusa, et ramener trois cent quatre-vingts prisonniers. Cela lui valut d’être officier supérieur. Il n’avait que vingt-sept ans, mais combien de son âge étaient généraux qui en avaient moins fait certes que le commandant Camille ! Et puis, maintenant, plus d’occasions ; d’adjoint à l’adjudant général Herbin, il était passé aide de camp du général Carra Saint Cyr ; on l’envoya aide de camp d’abord du général Rusca, qui commandait en Corse, puis du général Morand qui fut à l’île d’Elbe, puis en Corse avec des pouvoirs discrétionnaires de gouverneur.

Ce fut là, et pour d’étranges motifs que le commandant Camille brisa sa carrière. On a commencé seulement, ces dernières années, à apprendre quelque chose de cette conspiration d’Ajaccio qui fut bien autrement sérieuse qu’on n’avait voulu le croire. Le mieux renseigné sur elle fut Camille, chargé, par son général, de porter à Paris et d’exposer aux ministres, à Madame, mère de l’Empereur et au cardinal Fesch, dont la Corse était le domaine réservé, les faits et leurs preuves. C’était grave, ce que Morand venait de faire : traduire devant une commission militaire, sur le témoignage de continentaux, des compatriotes et même des parents de Madame-Mère. On le fit voir à Morand, destitué bientôt de son commandement et envoyé dans le nord de l’Allemagne où, en 1813, il se fit tuer, comme un brave homme ; on le fit voir à l’instituteur des enfants du général Morand, qu’on tint fort longtemps en prison, et à un autre professeur de français établi à Ajaccio, qu’on exila à Grenoble ; enfin, on le fit voir à Camille qui, devant les refus qu’on lui opposait de le nommer à un des nouveaux régiments Jeune Garde, s’en fut planter ses choux, emportant, pour ses vingt-sept ans, neuf mois, onze jours de service, ses sept blessures et ses actions d’éclat, un ruban rouge, les 250 francs qui y pendaient et mille francs de pension.

Or il s’était marié à l’île d’Elbe avec une Elboise célèbre par sa beauté, Marie-Thérèse-Fortunée Lapi, appartenant à une des meilleures familles de l’île, et nièce d’un Lapi qui en était l’homme le plus considérable.

Du temps coula. Camille — rebaptisé Gautier — était devenu, comme ses ancêtres maîtres de forges. Battre le fer est encore métier de soldat. Il n’avait point sollicité de faveurs. Seulement, comme légionnaire, le titre de chevalier de l’Empire et des armoiries, dont la pièce principale fut une « foi de carnation surchargée d’un cœur de gueules » : une foi, ce sont deux mains qui se serrent. Ici, elles serrent un cœur dont le sang déborde et par là, dans cet admirable langage héraldique qui va se perdant et qui semble incompréhensible et désuet, s’affirmait un des plus nobles serments que pût prêter un soldat.

Lorsque l’ennemi menaça la frontière, le maître de forges reprit l’épée et fut chef d’un bataillon de la garde nationale active de l’Isère. À la Restauration, son ancien grade, ses blessures et ses services le désignèrent pour commander la garde nationale de Grenoble — quatre bataillons et un escadron — et il prit sa fonction et sa mission si fort au sérieux qu’avec ses cadres, composés presque entièrement d’officiers retirés et décorés, il rendit sa troupe, si vive en vieux soldats, égale, sinon supérieure, au meilleur régiment de ligne.

En même temps que le commandant Camille, avait suivi dans l’armée cette carrière assez médiocre, il en avait fourni une bien autrement brillante dans la franc-maçonnerie. Initié à la loge « La Concorde Orient de Livourne », il y passa maître en 1802 ; il reçut, deux ans plus tard, de la loge Les Amis de l’Honneur français, Orient de Porto-Ferrajo, de considérables dignités, que compléta, à l’Orient de l’île-Rousse, le chevalier prince de l’Aigle et du Pélican ; parfait maçon libre d’Hérédon, Franc ; le 26 janvier 1807 ou 5807 [sic], à l’Orient de Bastia, il fut élevé, par le « Souverain chapitre de Rose croix », à la dignité de prince et chevalier maçon parfait libre d’Hérédon, sous le titre de souverain prince chevalier de Rose croix, avec tous pouvoirs de convoquer loge, tenir le siège des loges assemblées, faire et parfaire des maçons jusqu’au grade de chevalier de l’épée dit de l’Orient. En fin, le 8 août 1808, il reçut du Grand Orient de France de suprêmes pouvoirs que confirmèrent, avec le représentant dû grand-maître, les délégués de la Grande Loge Symbolique, de la Grande Loge d’Administration et du Grand Chapitre général. Il ne pouvait, dans les grades capitulaires, monter plus haut. À coup sûr, ces honneurs maçonniques n’avaient eu aucune influence sur son avancement militaire, mais ils ne pouvaient manquer de lui assurer, sur tous les régiments et sur toutes les villes où fonctionnait une loge régulière ; une suprématie incontestée. À Grenoble et en Dauphiné, le nombre des maçons était considérable en 1789 ; en 1814 — il s’accrut de tous les officiers renvoyés, qui se groupèrent, dès lors, sous la direction de Gautier.

Se grouper — pourquoi faire ? Officiers et soldats de l’ancienne armée, fabricants, bourgeois et paysans patriotes, tous ceux qui avaient ressenti com me une personnelle offense le retour des Bourbons imposés par l’étranger, tous ceux qui craignaient pour leurs grades, leurs biens, l’avenir de leurs enfants, tous ceux, dans cette province « qu’a toujours signalé un vigoureux génie de résistance et d’opposition », qui se réclamaient de l’Assemblée de Vizille où les Trois ordres du Dauphiné, communiant dans là Liberté, saluèrent l’ère nouvelle et en ouvrirent les voies, tous ceux-là espéraient le retour du Héros de la Révolution et, pour préparer sa venue, ils se groupaient.

Mais il fallait se mettre en rapport direct avec l’île d’Elbe. C’est pourquoi, au début de septembre 1814, partit, de Grenoble, un brave et joyeux garçon nommé Dumoulin, qui, de sa profession, était fabricant de gants, et qui, de sentiment, était enthousiaste de l’Empereur. Capitaine, dans la garde nationale à cheval, il tenait à ce groupe, formé par Gautier, et il n’inspirait pas les mêmes soupçons qu’un ancien militaire.

Accrédité par Gautier près de Lapi, que l’empereur avait nommé général commandant la garde nationale de l’île d’Elbe, accrédité par les siens près d’Apollinaire Émery, parti avec l’empereur comme chirurgien-major de la vieille garde, lequel était de Grenoble et y avait toute sa famille et ses amis, il arriva à Porto-Ferrajo vers le 26 septembre. Il se fit reconnaître par Émery, qui tout aussitôt le mena à Saint-Martin, la maison de campagne de l’Empereur, et qui l’introduisit dans son cabinet.

Reconduit par Émery, il se rembarqua, et, après avoir, à Gênes, grâce à ses correspondants, organisé de faire passer dans des balles de gants des lettres qu’on acheminerait sur Porto-Ferrajo, il rentra à Grenoble, où nul n’avait suspecté le but de son voyage. À partir de ce moment, le travail de propagande fut en pleine activité à Grenoble et aux environs. Le docteur Reynaud le docteur Fournier, Champollion Figeac, Reboul fils, Gallien, Chamoux, les deux frères Argentier, Sapey, Brissaud, étaient entre les plus ardents avec Bonhomme l’instituteur d’Ajaccio, interné depuis 1809 à Grenoble et, malgré la persécution qu’il avait subie, dévoué jusqu’à la mort.

Dans la garnison, on avait d’excellents éléments : 1er 4e d’artillerie, le régiment du lieutenant Bonaparte, le 3e génie, tout composé de vieux soldats ; il y eut plus de résistance au 5° de ligne ; nulle part on ne pratiqua de colonel, ni même d’officier supérieur, et cela eût pu être dangereux si Chambéry n’avait été compris dans la division ; si, à Chambéry, le 7e léger n’avait été en garnison, et si le colonel du 78 n’avait été Charles de La Bédoyère, le plus dévoué, le plus : enthousiaste et le plus brave des officiers de son grade. Car il y avait « le brave des braves ».

Ainsi se dessinent les éléments qui se mettront en mouvement dès que l’empereur, débarqué au golfe Juan, aura expédié Émery à Grenoble pour y porter la bonne nouvelle. Comment a-t-on pu penser que Napoléon, l’homme qui prévoit, l’homme qui envisage tous les moyens d’exécution d’un plan qu’il forme, si étonnant si bizarre, si prodigieux que soit le projet ; l’homme qui, jusque dans l’extrême détail, pousse la minutie, et qui n’établit ses aventures que sur des chiffres formels et des données positives, qui étaie ainsi avec une incomparable puissance sa faculté imaginative par sa faculté réaliste, comment, a-t-on pu admettre que Napoléon se fût risqué en France sans s’être assuré d’une ville qui lui devînt place de refuge ou base d’opérations, où il pût arriver facilement des bords de la mer, car, comme avait dit Dumoulin, après deux jours de marche, « il était dans la montagne, et hors de danger », comment a-t-on pu penser qu’il se fût risqué à être pris dans la première souricière venue, comme furent pris par le colonel Cunéo d’Ornano les vingt grenadiers qui s’étaient aventurés à Antibes ? Si Napoléon n’avait compté que sur son prestige, comment eût-il résisté à l’exercer dès son débarquement ? Non, il savait qu’il devait gagner Grenoble, gagner Grenoble sans une halte, arriver là du premier bond. « À Grenoble, avait dit Dumoulin, Votre Majesté est à Paris. »

Et cela fut. Sans doute s’étonnera-t-on qu’il ne soit question ici que d’hommes obscurs ; un chef d’escadrons retiré, un fabricant de gants, quelques médecins, des bourgeois, des paysans, d’anciens soldats qui ont, gagné leur épaulette et leur ruban rouge à suivre leur chef sur toutes les routes de l’Europe ; sauf La Bédoyère, que son enthousiasme a fait peuple comme eux, point de chef militaire, nul général, nul dignitaire, nul de ceux qu’il a comblés de grades, de dotations, de titres, d’argent. — Ceux-là reçoivent, ils ne se donnent pas. Pour sacrifier leur fortune, leur liberté, leur vie, il n’est que les petites gens.

Ah ! qu’il eut raison de le proclamer le 24 mai : « S’il est des hommes nés dans les hautes classes de la société qui ont déshonoré le nom français, a-t-il écrit, l’amour de la patrie et le sentiment de l’honneur national se sont conservé tout entier dans le peuple des villes, les habitants des campagnes et les soldats de l’armée » !…

Et tout se passa de point en point comme il avait été réglé. Parti de Porto Ferrajo le 26 février, à cinq heures, du soir, avec onze cents hommes de sa garde et du bataillon corse, Napoléon touche au golfe Juan le 1er mars, à une heure de l’après-midi ; à cinq heures, il a achevé le débarquement ; il passe à Cannes, bivouaque sur la route d’Aix à Mouans, et, le 2, couche au château de Séranon, en pleine montagne. Dès le deuxième jour de marche, passé Curzon il est à l’abri des poursuites. De Castellane, où il s’est fait remettre des passeports en blanc, il expédie Émery en poste sur Grenoble. Le 3 il couche à Barème, le 4 à Malijai, le 5 à Gap, le 6 à Corps ; jusque-là, il n’a pas recruté cent hommes, et ce sont des isolés ; à Antibes, la première rencontre de ses troupes avec des troupes royales a été fâcheuse. Que doit-il espérer ? Arrivera-t-il à Grenoble ? Et si, à Grenoble, on l’avait trompé ou l’on s’était trompé !…

Émery est arrivé le 4, à dix heures du matin, à Grenoble ; il est descendu chez Dumoulin. Pour porter à Paris les divers paquets qu’il a apportés, le docteur Reynaud, à midi, s’est jeté dans la malle-poste et de Lyon, il a continué à franc étrier. Le 6, la commission est faite les amis de Paris sont prévenus.

Émery a apporté à Grenoble le texte des proclamations de l’Empereur. Dumoulin s’est assuré du sieur Gavin, prote du journal de la préfecture, et d’un ouvrier, qui apportent chez lui des : caractères et tirent les placards au rouleau ; dans la nuit du 4 au 5, les proclamations sont imprimées et, au matin, le docteur Émery, frère du chirurgien de la garde, en surveille la distribution aux environs des casernes. Tout est en branle ; Gautier passe en revue sa garde nationale et le personnel des Loges : la troupe est travaillée de façon que le général comte Marchand, ne s’en croyant plus sûr, croit faire un coup de maître en appelant à Grenoble les deux régiments de Chambéry. Le colonel La Bédoyère, gendre d’un Chastellux-Ghangy-Châtillon et d’une Durfort de Civrac, ne peut être que d’un royalisme intégral ; rien de plus heureux pour les amis de l’Empereur. Il faut pourtant à La Bédoyère le temps d’arriver ; Dumoulin est parti à franc étrier dans l’après-midi du 5 pour l’avertir ; mais les fantassins ont vingt lieues à faire. Il faut le temps. Du moulin, reparti aussitôt, s’empresse sur la route de Grenoble ; arrivera-t-il ; avant que le choc se produise ?

Marchand a envoyé contre l’Empereur un bataillon du 5° de ligne ; que commande un nommé Delessart, vieil officier dont il se croit sûr ; Delessart s’est posté à une lieue et demie de Laffray, à un endroit où la route est resserrée entre les lacs et la montagne. Pour s’assurer contre toute faiblesse de son subordonné, Marchand a délégué près de lui son neveu, le capitaine Randon, celui que l’empereur Napoléon III fit maréchal de France, comte, grand-croix, ministre de la guerre, sénateur, gouverneur général de l’Algérie, et le reste…

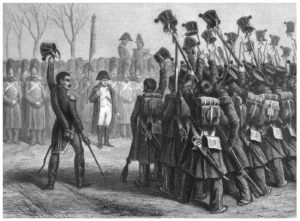

Lorsque les lanciers polonais qui marchaient en éclaireurs rencontrèrent l’obstacle, selon Tordre qu’ils en avaient reçu, ils se replièrent. L’Empereur descendit de voiture, monta à cheval et prit la tête ; à quelques centaines de pas du bataillon, qui attendait, baïonnettes croisées, il s’arrêta et, successivement, envoya deux parlementaires. Ils n’obtinrent rien. Delessart sentait le fléchissement dans sa troupe, mais elle ne se décidait ni dans un sens ni dans l’autre ; il la remit en marche, l’arrêta de nouveau, et la rangea en bataille. L’Empereur descendit de cheval. « On m’a trompé ! » dit-il à Bertrand. Et, à la tête des chasseurs, l’arme sous le bras gauche, il avança vers la troupe qui l’attendait, baïonnettes croisées. À peine les cavaliers d’avant-garde, le sabre au fourreau, étaient-ils arrivés sur les soldats du 5e que soudain, comme si une décharge électrique avait couru sur les rangs, soldats et officiers se confondirent en une cohue tumultueuse d’où un cri, un formidable cri s’échappa, répété par les paysans pressés des deux côtés de la route, et redit à l’infini par les échos de la montagne : « Vive l’Empereur ! ».

Non, Sire, on ne vous a point trompé. C’est bien le peuple de France qui vous réclame, vous attend, vous acclame, et, s’il faut, puisqu’on refuse les clefs des portes, une brèche aux murailles pour que vous rentriez dans votre bonne ville de Grenoble, soldats et ouvriers, paysans et bourgeois, l’ouvriront de leurs mains et de leurs poitrines, cette brèche pacifique, ils l’ouvriront toute grande pour laisser passer, avec votre gloire, la fortune de la nation !

Lorsque après quarante heures à Grenoble, l’Empereur se mit en marche pour Lyon, c’était à la tête des régiments de la garnison, La Bédoyère près de lui, Dumoulin dans son, état-major, Émery à son rang de chirurgien, et le colonel Camille Gautier avec les quarante-cinq officiers de la garde nationale de Grenoble et sa troupe presque entière, marchant avec le bataillon sacré.

Que les amateurs d’aventures extraordinaires aient conçu d’autre façon et certes autrement raconté le retour de l’île d’Elbe : qu’ils aient trouvé l’Empereur plus poétique s’il arrivait en France sans avoir prévenu personne ni rien préparé pour son retour ; qu’ils aient trouvé la nation plus émouvante, si elle était uniquement conquise par l’apparition de Napoléon, cela se peut : mais la version que pour la première fois, m’ont permis de donner lés papiers inédits de Camille Gautier et de Dumoulin paraîtra à quiconque réfléchit, à la fois plus probable, et plus digne de la sa gesse de l’Empereur.

FRÉDÉRIC MASSON,

de l’Académie française.