PETITE HISTOIRE DES COLPORTEURS DE L’OISANS 2/2

Deuxième partie : La fin de l’émigration hivernale dans l’Oisans.

Première partie : Un type d’émigration alpine.

Par G. Grandidier

REVUE DE GÉOGRAPHIE AU CŒUR DES ALPES

JOURNAL DES DÉBATS du 30 novembre 1929

Par G. GRANDIDIER.

M. André Allix, qui continue à illustrer un nom déjà si connu et si aimé des lecteurs de ce journal, s’est spécialisé dans les études géographiques et historiques de haute montagne ; il s’est particulièrement attaché aux régions alpines et ses nombreux ouvrages sur ces montagnes le classent parmi les premiers géographes des Alpes. Il vient de publier un travail remarquable sur L’Oisans (L’Oisans, étude géographique, par André Allix. Paris, A. Colin, 1920.), qui est un monument de documentation précise sur ce pays, le plus rude et le plus reculé du Haut-Dauphiné.

Il serait souhaitable pour la connaissance géographique de la France que l’exemple de M. André Allix soit suivi, et que les différentes contrées qui forment notre patrie puissent s’enorgueillir de posséder un ouvrage donnant aussi complètement sa description physique, ainsi que l’origine et la vie de ses habitants.

Le pays d’Oisans, par sa situation, au cœur même des Alpes, par conséquent difficile à atteindre, est un des rares exemples où la vie, aussi loin que notre connaissance nous permette de le savoir, n’a pour ainsi dire pas changé ; en effet, déjà à l’époque romaine, les conditions d’existence pour les habitants de cette région, étaient sensiblement les mêmes que celles de nos jours, c’est-à-dire aussi dures ; les documents que l’on possède sur cette époque nous apprennent que les « Ucenni » (nom romain donné au peuple habitant la vallée de la Romanche, d’après une opinion généralement admise) passent leur vie sur des montagnes neigeuses, qui pour d’autres seraient impraticables, mais où ils circulent aisément sur leurs sentiers ; ils y acquièrent, hommes et femmes, une grande vigueur ; les femmes participent aux travaux des champs. Ils vivent dans les creux de rochers ou dans des villages formés de maisons rustiques, construites surtout en bois ; ils ont des bourgades que Tite-Live appelle « castella », et dans lesquelles ils tiennent leurs foires périodiques. Ils labourent péniblement une terre rude et pierreuse ; jamais leurs instruments ne soulèvent une motte de terre sans arracher une pierre ; après beaucoup d’efforts, ils ont des récoltes, mais combien maigres et au prix de quel labeur! Ce ne sont guère que des céréales chétives et quelques légumes ; l’orge y domine. L’insuffisance des moissons les oblige à se nourrir aussi du produit de leur chasse, de la chair et du laitage de leurs bêtes, qu’ils conduisent aux pâturages de la plaine et de la montagne, sans doute en alternant l’une et l’autre. Ils exploitent la pierre et le bois ; leurs montagnes portent des forêts qui servent aux constructions. Ils vont vendre leurs bestiaux, leur bois, leurs cuirs, leur miel dans les bas pays, et en rapportent de l’huile et du vin ; car le vin qu’ils arrivent à faire dans leurs montagnes est mauvais. Ils descendent vers les villes à la recherche de travail ; soit qu’ils s’y fixent, soit qu’ils cherchent à gagner leur vie quand la neige les chasse de chez eux, ou les y condamne à la réclusion oisive. Mais une force invincible les attache à leur sol natal ; la terre de leurs ingrates montagnes n’a pas de prix pour eux. Ils accueillent l’étranger qui passe, à condition qu’il ne se fixe pas. Et ils sont fort habiles en affaires.

Qu’on fasse la part des siècles : ne croit-on pas lire ici la description de la vie des hommes de l’Oisans, telle qu’on a pu la reconstituer à l’époque du Moyen Âge (L’Oisans au Moyen Âge, André Allix. Paris. Champion, 1929.), telle qu’on la retrouve à la fin du dix-huitième siècle, telle enfin qu’aujourd’hui elle se maintient encore ? Les grands-pères des hommes d’aujourd’hui vivaient en Oisans de la même façon que leurs premiers ancêtres d’il y a 2000 ans. Après tout, vingt siècles ne font encore que soixante générations.

Cette existence difficile, la rudesse de l’hiver, la maigreur des récoltes, la nécessité de se procurer le peu d’argent liquide nécessaire au paiement des impôts ou si rares qu’ils soient, aux achats indispensables, que l’on retrouve à travers les siècles, a fait de l’Oisans un pays d’émigration temporaire, les cas d’émigration définitive étant assez rares.

Au Moyen Âge, les hommes partaient vers la Toussaint et rentraient environ à la Pentecôte ; ils se dirigeaient de préférence vers le Midi, où la saison était moins rude. Au début, les Uissans n’avaient pas de profession définie ; ils étaient indifféremment bûcherons, peigneurs de chanvre, domestiques ; on les trouvait également tirant les bateaux de sel sur le Rhône, mais, le plus souvent, ils passaient leur temps à mendier. Ce n’est que plus tard que la forme d’émigration la plus répandue, le colportage, apparaîtra.

Les formes du colportage sont aussi diverses que les destinations. Au début du dix-huitième siècle, on ne voit pourtant apparaître que la « petite mercerie », évidemment en un sens plus large que de nos jours, au sens étymologique que l’italien a conservé. Les hommes vont vendre le surplus des fabrications locales de lainages et de toiles de chanvre, peut-être des instruments aratoires sortis des taillanderies d’Oisans, et la vaisselle de bois, fabriquée d’abord au Villard-Reymond. À cette époque, le « commerce à porte-col » est présenté nettement comme un simple expédient de gagne-pain, une ressource pour la taille, une des nombreuses sources de menus profits que le montagnard s’ingénie à trouver ; c’est un perfectionnement de l’ancienne mendicité d’hiver, qui, très réduite, a persisté jusqu’à nos jours dans quelques cas particuliers. Plus tard, il est devenu une forme normale de l’activité, le système commercial rudimentaire qu’on emploie pour vendre le sur plus de l’industrie paysanne, hors d’un pays que le chaland ne visite pas. Alors, il existe déjà une formation professionnelle, un rudiment d’instruction mais, en face du chantier ou du porche d’église qui ne rapporte que le pain c’est une source de vrais bénéfices, un élément de l’équilibre économique pour le pays entier ; tous ceux qui le peuvent s’y adonnent ; à la veille de la Révolution, il masque presque toutes les autres formes d’émigration Hivernale, au point que la réquisition des hommes et le déclin des écoles, qui le rendent difficile, sont considérés sous l’Empire comme une menace de ruine.

Alors aussi le colportage devient une véritable profession, profession d’hiver que le cultivateur alterne avec sa profession d’été ; sur ses passeports, il prend les deux titres. Aussi, quand les industries locales viendront, soit à péricliter, soit à se concentrer dans des usines qui ont leurs services de vente, le colporteur continuera par habitude, et pour hausser son niveau d’existence. Il vendra toujours les mêmes marchandises que l’industrie paysanne d’Oisans fournissait autrefois, mais il ne se le rappelle plus. Il fera sa balle aux usines locales, à celles du Briançonnais, plus tard à celles du bas pays, plus tard encore à celles de la France entière, qui finiront par envoyer jusqu’au fond des montagnes leurs commis-voyageurs en quête de la commande. Le colporteur remplacera un jour sa balle de marchandises par un éventaire en roulotte, sur les étagères duquel l’Oisans n’aura plus rien mis ; il partira désormais les mains vides, sa commande livrée d’avance à quelque dépôt lointain, et reviendra de même, le portefeuille garni. Plus d’autre lien avec la patrie montagnarde que la femme et les enfants qui l’attendent auprès du bétail, jusqu’à ce que la neige ait libéré les champs.

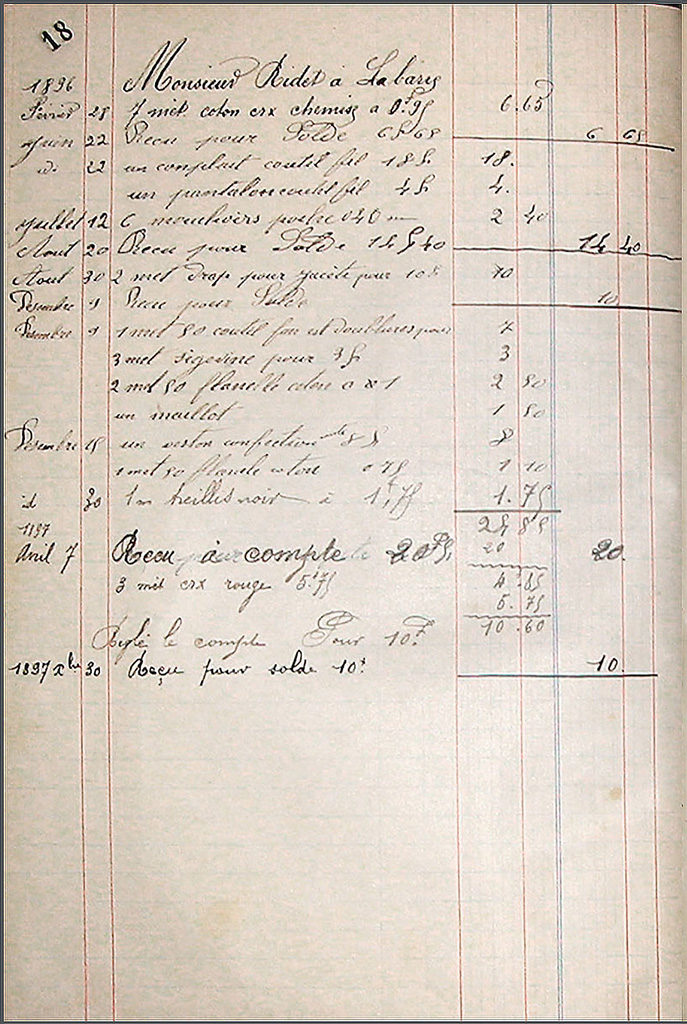

Les régions de prédilection ont certainement, pour chaque commune, varié au cours des âges ; mais à l’époque le colporteur d’Oisans aura ses régions attitrées. Il y des acheteurs fidèles, auxquels sa personne garantit les marchandises, suivant une règle très générale en psychologie commerciale, si bien qu’il lui arrivera parfois, de nos jours, de passer avec un plein succès au rôle de voyageur de commerce, sans même renoncer à venir l’été travailler ses champs de montagne. Dans presque toute la France, on rencontrera le « Dauphiné », le « Gavot », venu l’hiver de l’Oisans comme des autres pays alpins ; mais chaque commune d’Oisans a son domaine de colportage, comme elle aura longtemps ses spécialités commerciales, parmi lesquelles la mercerie et la rouennerie tiennent toujours le premier rang.

De bonne heure, le colporteur d’Oisans va aussi tenter la fortune hors de France. Les uns sont allés à Cologne, à Francfort, à Munich, à Berlin, à Hambourg. D’autres ont poussé jusqu’à Prague, Vienne, Budapest ; l’un d’eux a visité Cracovie, Lemberg et Varsovie. Les plus entreprenants sont allés à Bucarest, à Constantinople, à Odessa et Moscou. On signale également leur présence au cap de Bonne Espérance ; ils ont poussé vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Saigon, Hong-Kong, Pékin et le Japon. Dans le Nouveau Monde, ils se sont lancés chaque année vers le Brésil et l’Argentine, le Venezuela, le Mexique et Cuba ; ils ont parcouru aussi les Etats-Unis et le Canada.

Le colporteur qui partait pour un long voyage était rarement seul ; il s’associait soit un parent, soit un ami, ou bien emmenait un domestique de son village. L’Uissan qui s’aventurait dans les pays lointains était presque toujours marchand de fleurs. Pour arriver à écouler sa marchandise, il prenait un interprète jusqu’au jour où il arrivait à se débrouiller par ses propres moyens.

La pratique du colportage a connu des vicissitudes. La Révolution et l’Empire l’ont certainement ralentie, en raréfiant les hommes, et c’est pour cela qu’une tradition aussi durable que mensongère fixe son origine à la première moitié du dix-neuvième siècle. Ensuite, les progrès agricoles l’ont rendue moins nécessaire, mais pour un temps assez court, en raison de la multiplication des habitants ; aussi a-t-elle repris une vitalité nouvelle au début du siècle dernier, jusqu’au maximum relatif qu’elle semble avoir atteint aux en virons de 1886. Alors, les grands progrès de l’économie rurale sont accomplis, et la population, un instant en surnombre, a recommencé de décroître ; l’équilibre campagnard des besoins et des ressources est probablement atteint et dépassé ; mais la profession de colporteur donne des profits auxquels on ne veut pas renoncer. On raconte encore dans le pays – et même de puis la guerre – que le colportage de la belle époque a pour les favorisés du sort au moins, rempli les bas de laine et fondé les aisances secrètes. Le déclin ne viendra qu’après 1900, surtout après 1918, du fait des conditions commerciales extérieures, quand la formule traditionnelle commencera à n’être plus de son temps. Le campagnard isolé des plaines lointaines prend l’habitude de se servir en ville. S’il reste enfermé chez lui, il y sera sollicité par le grand magasin d’expédition au catalogue alléchant, par la boutique automobile qui contient plus de marchandises que la roulotte du colporteur et s’insinue maintenant partout, plus vite et plus souvent Pour ne faire que ses frais, pour accroître sa peine, l’émigrant des montagnes, renonce à voyager ; ou bien il abandonne le commerce nomade et passe à d’autres formes d’émigration hivernale. Seul arpente aujourd’hui les routes le porte-balle, qui joint à son éventaire un talent reconnu, ou dont la marchandise est légère et de haut prix : le lunetier, le bijoutier d’Huez, d’Auris et de La Garde représenteront bientôt seuls en Dauphiné et dans l’Est, le vieux colportage d’Oisans, en attendant que leurs fils renoncent, eux aussi, au « chinage » archaïque ; ils entendent déjà l’appel du garage et de l’usine.

A côté du colportage, il existait une formule curieuse de l’émigration hivernale aujourd’hui complètement disparue ; c’était celle des instituteurs nomades que l’on appelait les « Bits ». Le « Bit » portait à son chapeau une plume s’il montrait à lire, deux plumes s’il apprenait à écrire, trois s’il enseignait le calcul. Il s’offrait comme les valets de ferme, pour les sept mois de la morte-saison au pays : encore aujourd’hui, presque la seule période de l’année où les enfants de la campagne aillent en classe. Il touchait un « écolage » identique à celui des écoles publiques, de 1 à 3 francs par élève et par mois, en moyenne 1 fr. 65, et pouvait réunir de douze à quatorze élèves. On trouve encore en Bas-Dauphiné, en Vercors ou dans le Rhône, l’Ardèche, le pays de Saint-Étienne, des personnes âgées dont les parents ont appris à lire avec un « Bit ». La pratique a commencé bien avant l’époque révolutionnaire ; elle a survécu à là loi Guizot et s’est perpétuée jusqu’à l’institution de l’enseignement primaire gratuit.